リハビリ業界では、ご飯を食べたり、トイレに行ったり、服を着たり、お風呂に入ったりする基本的な日常生活動作のことを「ADL=Activity of Daily Living(アクティビティーオブデイリーリビング)」と言います。

そして握力計を使って筋力を測定するのと同様に、ADLがどの程度問題なく遂行できているのかを評価する方法として、世界的に最も使用されているものが「FIM=Functional Independence Measure、フィム」です。

FIM小噺:そもそもFIMとは?

「FIM」はADLがどの程度問題なく遂行できているのかを評価する方法です。

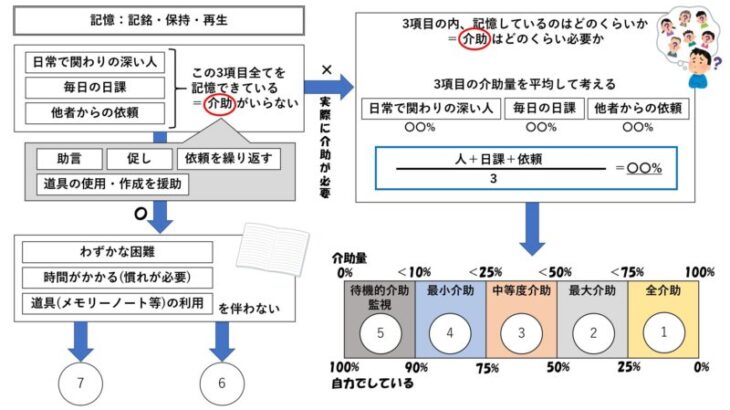

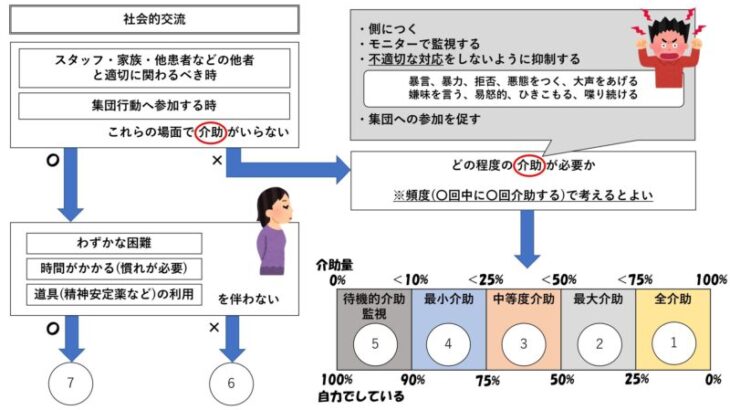

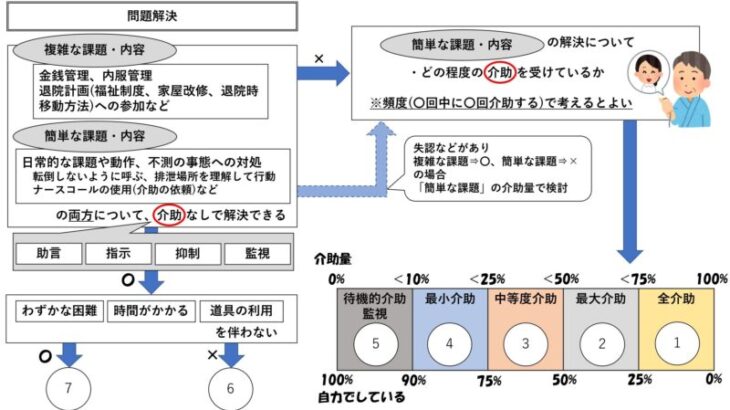

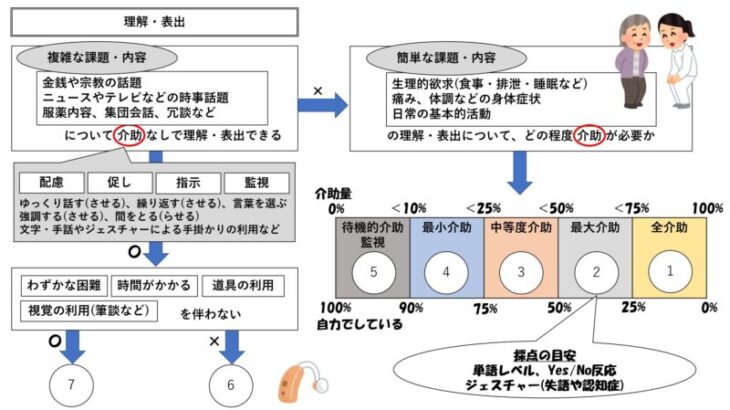

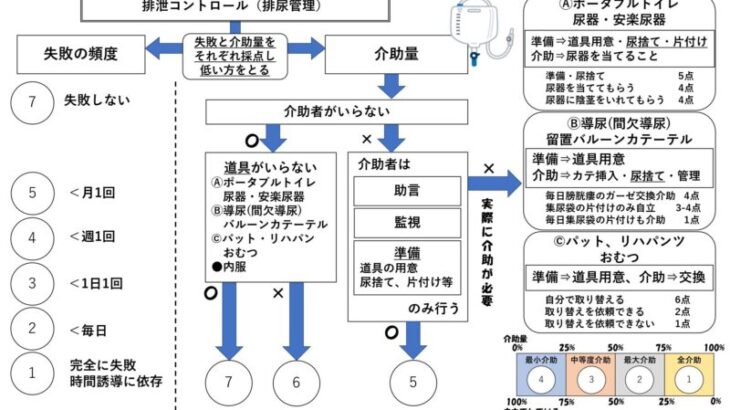

運動機能に関する13項目、認知機能に関する5項目の計18項目に分かれており、それぞれ1点(全介助)~7点(自立)で評定をつけていきます。

トータルすると最低18~最高126点満点となり、点数が高いほどADLが自立していると判断できます。

そんなFIMですが、項目数が多岐に渡り、しっかりADLを把握していないと評定をつけることができないため、苦手意識を持っている方も中にはいるのではないでしょうか?

「FIM」の世界一わかりやすいフローチャートとは?

私は地方の(といっても都心に新幹線で1時間くらいの土地ですが)急性期病院で勤務するPT(理学療法士)です。

以前は回復期で勤務していましたが、その際にFIMの評価方法をしっかりと勉強する機会があり、そのまとめも兼ねてフローチャートを作ってみました。

「FIM」の世界一わかりやすいフローチャートシリーズでは、FIMを各項目ごとに私が作成したオリジナルのフローチャート形式にまとめて、パッと見で点数が付けられるようにしています。

これできっとFIMを得意分野にできるハズ!

フローチャート その1 【運動項目(移動)】編

第1回目は私がPTであることから「運動項目」の中でも「移動」に関してまとめました。

画像はすべてご自由に保存OKです!ご利用下さい!

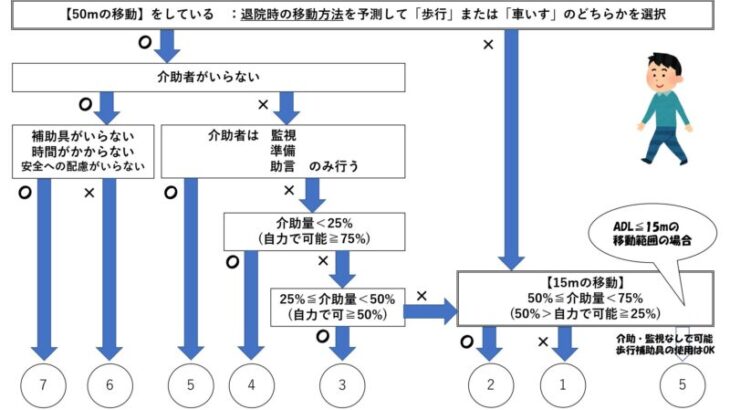

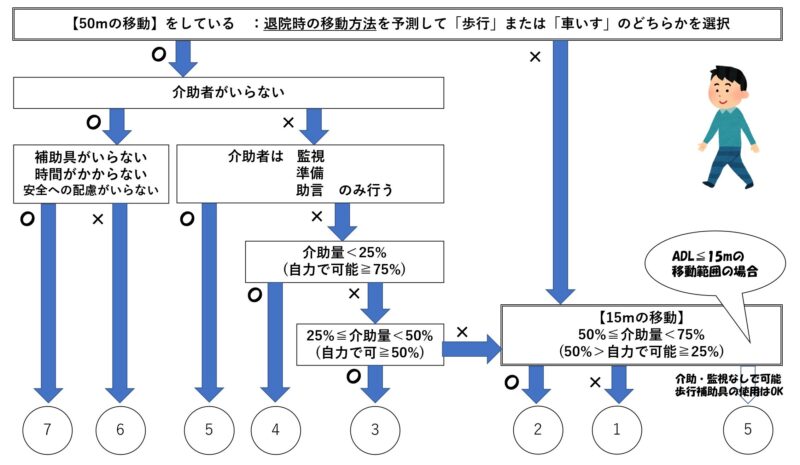

【歩行・車いす】

まず始めに、セラピストのイメージ力というか予後予測能力が試されます。

入院時にFIMを評価する際にも、退院時の移動能力を予測して「歩行」または「車いす」を選択します。

予測が難しい場合は、どちらも評価しておくのがベターです。

FIMは外国で作られた評価表のため、「50m」「15m」というのは、それぞれアメリカにおける「1ブロック」「家屋内移動距離」を想定した基準です。

4点以下の基準が比較的曖昧になっていますが、例えば、

- ベルトに軽く触れる程度の指尖介助量~脇を軽く触れる程度の軽介助量であれば、4点

- 脇を支える程度の軽介助量~前方からの中等度介助量であれば、3点

- 長下肢装具併用での後方介助などでしっかり介助する重度介助量であれば、2点

- 2人介助など、患者の協力が得られない全介助であれば、1点

という様に評定していきます。

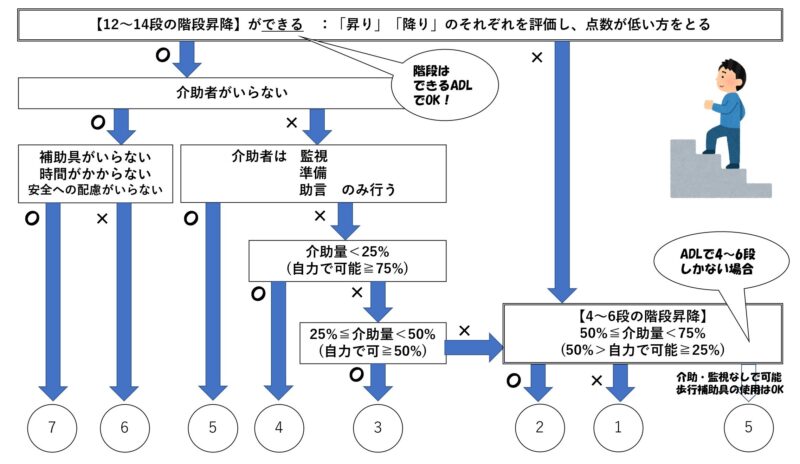

【階段】

階段の場合は、「昇り」と「降り」の双方をそれぞれ評価し、評定の低い方を採用します。

また階段の項目は少し特殊で、施設や病院ではエレベータを使用することが多いため、階段の項目に限ってのみ「しているADL」ではなく「できるADL」で評価をしても良いことになっています。

そのため訓練時間にて、階段昇降が可能かどうかという動作能力をそのまま得点として付けても良いのです。これは憶えておきましょう。

階段の段差の高さ(蹴上げ)に基準はありませんが、日本の建築基準法では「蹴上げ(高さ)230mm以下、踏面150mm以上」との記載があるため、私はよく20cm程度の段差を用いて評価しています。

チャートの分岐にあたる「12~14段」「4~6段」が昇れるかどうかの評価というのは、アメリカにおける「1フロア(階)分」「スキップフロア分」の高さに相当することから由来します。

スキップフロアとは、日本ではあまり馴染みがないですが、最近の家屋なんかではたまに見られる、フロアの一部にちょっと高さを高くしたフロアがあるという、言ってしまえば1階と2階の間にもうひとつフロアがあるイメージです。これに相当します。

1階しかない施設や、階段が無いところでは、4~6段の訓練用の階段を何度も往復することで合計12~14段に変換して考えます。

4点以下の基準に関しては、「移動」の項目と同様に考えましょう。

参考資料

「FIM講習会資料」慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

☆講習会情報は以下のリンクから↓↓

FIM 機能的自立度評価法 | 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室

☆FIMをより深く学びたいならこちらの書籍も必読です!