日常生活動作(ADL)の評価方法である「FIM(フィム)」。

ADLの評価方法には、他にも『BI=Barthel Index(バーセルインデックス)』が有名です。

FIM小噺:BI=Barthel Index(バーセルインデックス)との違い

FIMと同じくADLの評価方法として知られているバーセルインデックス(BI)。

その違いとして広く認識されているのは、FIMが「しているADL」を評価し、BIが「できる」ADLを評価している点です。

そのため、BIはどちらかというと身体機能・能力に寄っているADL評価であり、一方でFIMは実際にどこまで介助なく生活を送れているのかを評価することができます。

また、簡便さで言えば、FIMが18項目×1~7段階評点に対し、BI10項目×3段階評点のためBIの方に軍配が上がります。

どちらにも利点・欠点があるため、どちらも使用できるようにしておきましょう。

フローチャート その2 【運動項目(移乗)】編~

前回は「運動項目」の中で「移動(歩行、車いす)」について確認しました。

「FIM」の世界一わかりやすいフローチャート その①~運動項目(移動)編~ – PLUS ONE HABIT

第2回目は「運動項目」の中でも「移乗(ベッド・いす・車イス、トイレ、浴槽・シャワー)」に関してまとめてみました。

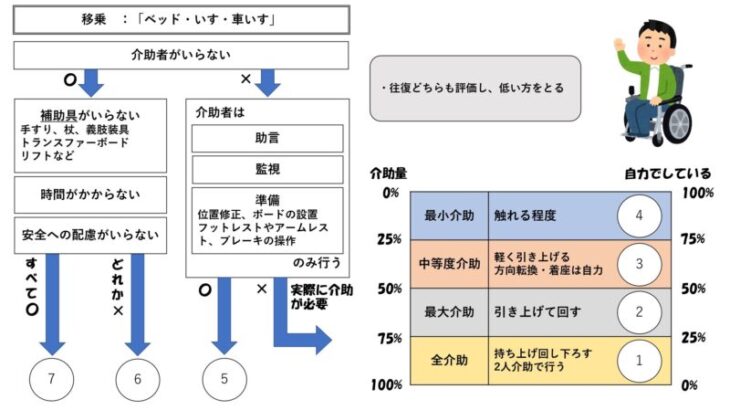

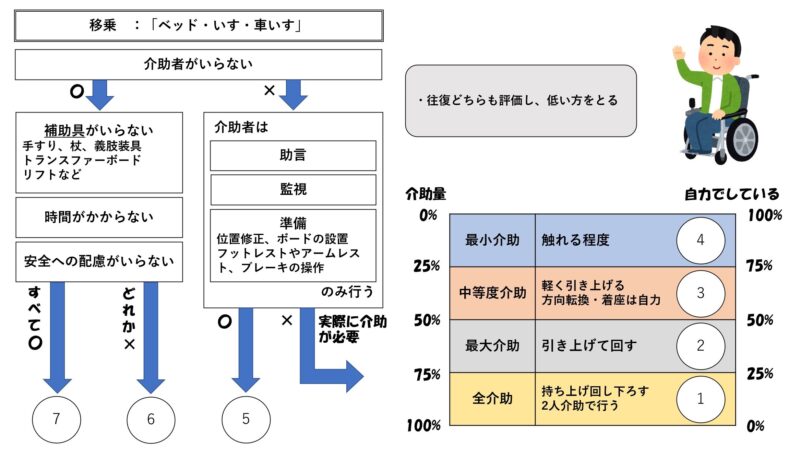

【ベッド・いす・車いす】

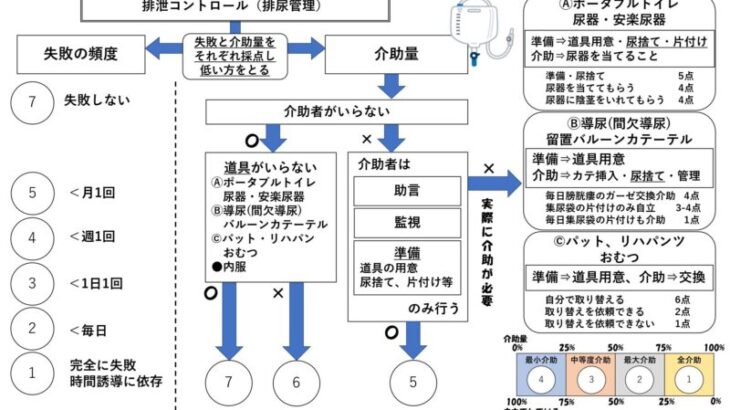

移乗の項目は、往復のどちらも評価して、点数の低い方を採用します。

7点から5点までは、評価方法が比較的詳細に決められていますが、4点以下は評価者の経験則からなる主観的な部分もあるため注意が必要です。

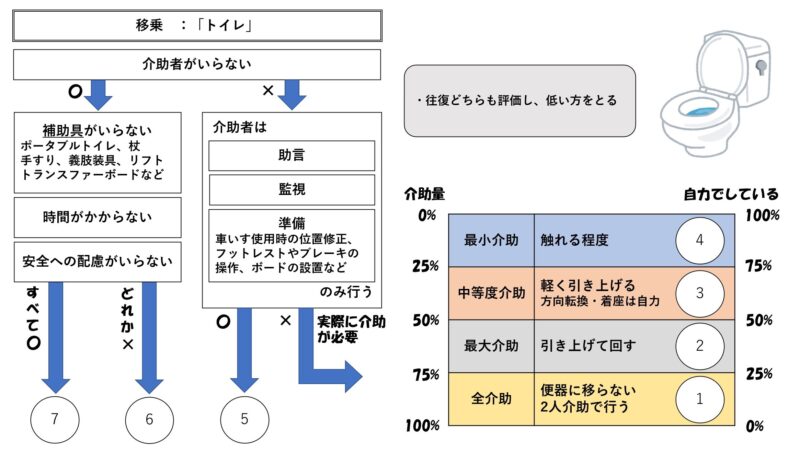

【トイレ】

トイレへの移乗に関しては、ベッド・いす・車いすの時とほぼ同様です。

【浴槽・シャワー】

右中央の白いボックスにある「2×2動作の介助量を平均して考える」とは、

例えば浴槽に入る場面では、「①浴槽をまたぐのに片脚を介助」してもらい「②沈み込みは自力で可能」であれば、

介助量としては(①25%+②0%)÷2=12.5%となるため、4点となります。

(自分でどのくらい行っているのか?という観点からみて(①75%+100%)÷2=87.5%自分で行っているため4点)と考えることもできます。

一方の浴槽から出る場面では、「③湯からあがるのにしっかり支えて持ち上げてもらう介助」が必要で、「④浴槽外でまたいで出るのに両脚とも介助」してもらう時には、介助量としては(③75%+④50%)÷2=62.5%となるため、2点となります。

そして繰り返しになりますが、移乗の項目では往復のどちらも評価して低い点数の方を採用します。

そのためもし点数を付けるのであれば、この方の場合は、上記により往きは4点、帰りは2点となるため、FIMの得点としては「2点」という記載になります。

参考資料

「FIM講習会資料」慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

☆講習会情報は以下のリンクから↓↓

FIM 機能的自立度評価法 | 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室

☆FIMをより深く学びたいならこちらの書籍も必読です!